你可能会有兴趣的文章

胆汁酸循环紊乱与急性和慢性脑病

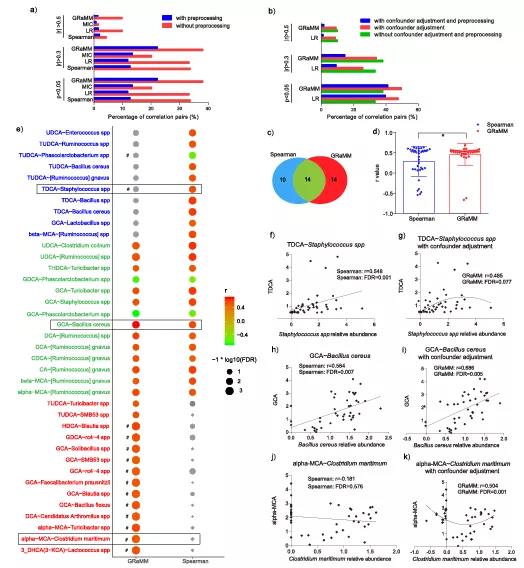

肝性脑病是一种由急、慢性肝病引起的严重的中枢神经系统紊乱,发病者出现意识障碍、行为失常和昏迷。肝性脑病患者可能出现大脑细胞肥大和增多、大脑皮层变薄、以及神经元和神经纤维的消失。研究表明,在肠中产生的大量氨气入血后,会引起血氨浓度的升高,血氨通过血脑屏障后导致脑中氨浓度的增加。“氨中毒”学说一直被认为是肝性脑病的主要发病机制:氨通过血脑屏障进入颅内,致使星形胶质细胞内生成的谷氨酰胺明显升高,谷氨酰胺具有胶体渗透性, 可引起细胞肿胀、脑水肿及颅内高压;氨还可使星形胶质细胞钙离子内流增加,启动氧化及硝基化应激,激活细胞丝裂原活化蛋白激酶及NF-κB,导致炎症反应、损害细胞内信号通路,发生神经系统功能障碍。人体血氨的来源主要有两条,一是内源性的氨,由真核细胞内的氨基酸代谢产生;二是外源性氨,由肠道细菌也就是原核细胞分解含氮化合物产生,由小肠细胞吸收入血。文献研究表明,如果对肝病患者使用肥皂水灌肠会诱发或加重肝性脑病的发生,其原因与碱性肥皂水促进了氨在肠道中的吸收有关。 胆汁酸循环与血氨的增加有什么关系?与肝性脑病的发生又有怎样的联系呢?围绕着这些问题,贾伟教授课题组开展了系统的研究,相关研究结果发表于《EBioMedicine》和《International Journal of Cancer》上,谢国祥博士为论文的第一作者。 我们近年来的临床研究以及以往的文献报道均表明,在肝纤维化(硬化)、肝细胞癌、以及急性肝损伤患者血中胆汁酸水平显著升高,我们判断血清胆汁酸的这种大幅升高不是来自于肝脏合成的增加,而是来自于肠道胆汁酸重吸收的增加。我们人体中胆汁酸由肝细胞产生,经胆囊分泌进入小肠参与食物来源的脂肪吸收与代谢,进入肠道的胆汁酸中的绝大部分(90-95%)通过肠道的重吸收由门静脉回到肝脏,其中约75%的肠道胆汁酸重吸收由肠道远端钠依赖性胆酸转运体(ASBT)所介导。因此,我们初步判断肝性脑病患者中肠道胆汁酸转运体ASBT活性升高可能是导致肠道对胆汁酸重吸收增加的主要原因。 我们消化道内的酸碱度(pH)变化幅度很大,胃中的pH 在2左右,到十二指肠是变成pH 6左右,然后在小肠中继续逐渐升高,到回肠末端可达到7.4左右。而在盲肠中pH降为5.7,然后再升高,至结肠达到6.7。与人体血液中的酸碱度一样,肠道的pH范围是由一系列精确的机制来调控和平衡的,譬如较为重要的平衡手段是碳酸氢盐缓冲系统。碳酸氢盐是一种碱性化合物,它与二氧化碳(碳酸)平衡存在。如果较多的酸性物质进入细胞,就会产生较多的碳酸氢盐和较少的二氧化碳;如果较多的碱性物质进入血液,就会产生较多的二氧化碳和较少的碳酸氢盐。在细胞水平,这些物质的交换和酸碱度的平衡都是通过跨膜转运来实现的,真核细胞内具有跨膜的质子转运(proton transport)系统和各种离子通道(钠、钾、钙、以及氯、碳酸氢根离子等),肠细胞以及其他体细胞还具有一套包括上面介绍到的ASBT在内的胆汁酸转运泵。 而胆汁酸重吸收的增加,无疑会使得肠腔内酸性的胆汁酸浓度降低,继而会引起肠道pH值的升高。而肠道pH的升高则有利于肠道中的铵根离子(NH4+)转变为具有神经毒性的氨气(NH3),这些有神经毒性的氨可自由扩散入血,进而穿过血脑屏障,升高脑组织的氨浓度水平,导致脑神经损伤。同时,胆汁酸重吸收的增加也会引起具有细胞毒性的胆酸(如DCA等)浓度在血和脑组织中异常升高,进一步加剧脑损伤。 我们研究了201例肝硬化患者(包括75例肝性脑病和126例非肝性脑病)和93名健康人的血清胆汁酸谱,发现与健康对照组相比,肝硬化患者的胆汁酸水平显著升高。与没有肝性脑病的肝硬化相比,有肝性脑病的肝硬化患者的总胆汁酸、结合型胆汁酸如甘氨胆酸(GCA),甘氨鹅去氧胆酸(GCDCA),牛磺胆酸(TCA)和牛磺酸鹅去氧胆酸(TCDCA)的水平进一步大幅度升高。另外,肝性脑病患者的血氨含量也明显升高。 血液中结合型胆汁酸的大幅升高提示基于回肠末端ASBT转运的胆汁酸重吸收增加。为进一步明确胆汁酸肠道重吸收、肝脏病变、与脑神经损伤三者之间的关系,我们采用链脲佐菌素-高脂饮食诱导由非酒精性脂肪肝-肝细胞癌的小鼠模型(NASH-HCC),结果显示,造模6周、8周、12周和20周时,小鼠逐渐由脂肪肝转变成了明显的脂肪性肝炎、纤维化,最后出现了肝细胞癌。与正常鼠相比,模型鼠回肠中胆汁酸转运体ASBT表达明显上调,在所有4个时间点的血清总胆汁酸、结合型胆汁酸水平均显著性(大幅)升高,更重要的是,小鼠肠道pH值以及血氨水平同时呈现了显著的上升。而在这个过程中脑神经星形胶质细胞中间体的主要成分GFAP逐渐减少,脑内GFAP的密度在所有时间点均减少到正常对照鼠的约50%。 为了阐明ASBT在胆汁酸重吸收和肝性脑病发展中的关键作用,我们采用了ASBT抑制剂SC-435,以减低胆汁酸的肠道重吸收。结果发现,从第4周至第20周给药SC-435后,NASH-HCC模型小鼠回肠对胆汁酸的重吸收明显减少,与未使用抑制剂模型小鼠相比,SC-435给药组小鼠肝损伤明显减弱,脑内星形胶质细胞GFAP表达呈现显著增加。 与此同时,我们还采用了一个经典的偶氮甲烷(AOM)诱导的肝性脑病小鼠模型,发现模型小鼠回肠ASBT表达量明显增强,TCA、TCDCA、TDCA等结合型胆汁酸的比例明显高于正常对照组。进一步在体外培养盲肠CLL-251上皮细胞时,用50uM 的(非结合型)CA,CDCA,LCA,DCA,UDCA及它们分别与牛磺酸、甘氨酸结合的结合型胆汁酸处理细胞48小时后,除UDCA及其结合型的胆酸外,其余结合型胆酸均显示出比非结合的胆酸具有更高的ASBT蛋白表达活化水平。此外,免疫荧光染色的结果也显示,结合型胆酸能上调ASBT的蛋白表达,但同时下调胆酸受体FXR的表达,而非结合型的胆酸抑制ASBT表达,上调FXR的表达。AOM小鼠肠组织中结合型胆酸的增加,ASBT表达增加,而FXR表达被抑制,支持结合型胆酸抑制肠FXR信号传导,增加ASBT介导的胆酸重吸收这一假说。 另外,为阐明回肠胆酸重吸收的激活可以增加血液的胆汁酸和脑中氨的水平,我们采用ASBT激动剂布地奈德喂养正常小鼠来观察胆汁酸和氨的浓度变化。结果显示。布地奈德给药1周后,小鼠小鼠血清、肝脏、大脑中和小肠内容物中的总胆酸水平呈现明显升高,其中具有细胞毒性的胆酸,包括TCA、TDCA、DCA水平显著增加,而对脑神经具有保护作用的TUDCA的浓度却降低了。同时,肝细胞出现明显的肿胀/气球样变,血清ALT和AST水平增加。并且,小鼠脑组织GFAP蛋白表达下降,出现脑神经损伤的表型。行为学(迷宫)实验也表明,与正常对照相比,布地奈德给药组小鼠表现出更高的焦虑水平。不仅如此,激活ASBT后,小鼠血清、盲肠和大脑中的氨水平亦明显升高。 综上所述,我们的研究结果表明,ASBT介导的胆酸重吸收显著升高了血清和脑组织的胆汁酸水平,降低了肠腔的酸度,提高了肠道pH,促进肠道铵转化为氨气,导致血液和脑中具有神经毒性的氨和细胞毒性的胆酸水平异常增高。目前对于肝性脑病的治疗手段还是非常有限的,临床迫切需要更加有效治疗疾病的靶点药物。在系统研究肠-肝-脑代谢轴变化的基础上,针对肠细胞胆汁酸转运蛋白靶点,抑制ASBT介导的胆汁酸重吸收,能够有效降低血液中具有细胞毒性的胆酸水平和具有神经毒性的氨水平,从而达到有效减轻由肝衰竭引起的脑神经损伤。 另外,我们的这项研究提示,贯穿肠-肝-脑代谢轴的胆汁酸转运和代谢出现紊乱很可能是构成神经性退行性疾病如老年痴呆症的一种重要的发病机制,从肠道寻找脑病的治疗靶点将可能是未来治疗神经性退行性疾病的一种全新的策略。 文献来源 1. Guoxiang Xie, Xiaoning Wang, Runqiu Jiang, Aihua Zhao,Jingyu Yan, Xiaojiao Zheng, Fengjie Huang, Xinzhu Liu, Jun Panee, CynthiaRajani, Chun Yao, Herbert Yu, Weiping Jia,Beicheng Sun, Ping Liu, Wei Jia*. Dysregulatedbile acid signaling contributes to the neurological impairment in murine modelsof acute and chronic liver failure. EBiomedicine.2018, doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.10.030. 2.Guoxiang Xie, Xiaoning Wang, Fengjie Huang, Aihua Zhao,Wenlian Chen, Jingyu Yan, Yunjing Zhang, Sha Lei,Kun Ge, Xiaojiao Zheng,Jiajian Liu, Mingming Su, Ping Liu and Wei Jia*. Dysregulated hepatic bileacids collaboratively promote liver carcinogenesis. International Journal of Cancer. 2016, 139(8):1764-75.

Nature Communications │ 普洱茶通过影响肠-肝对话发挥减肥降脂的功效

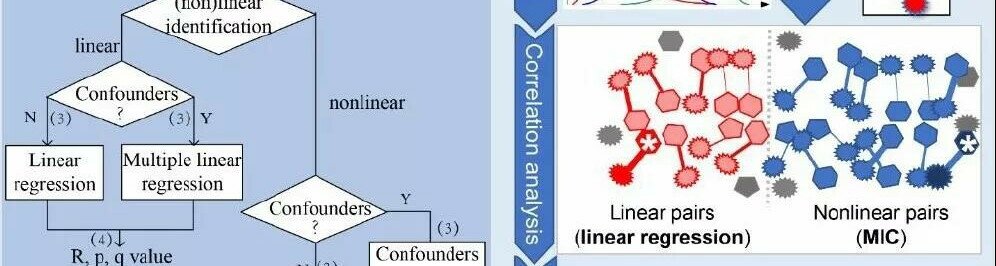

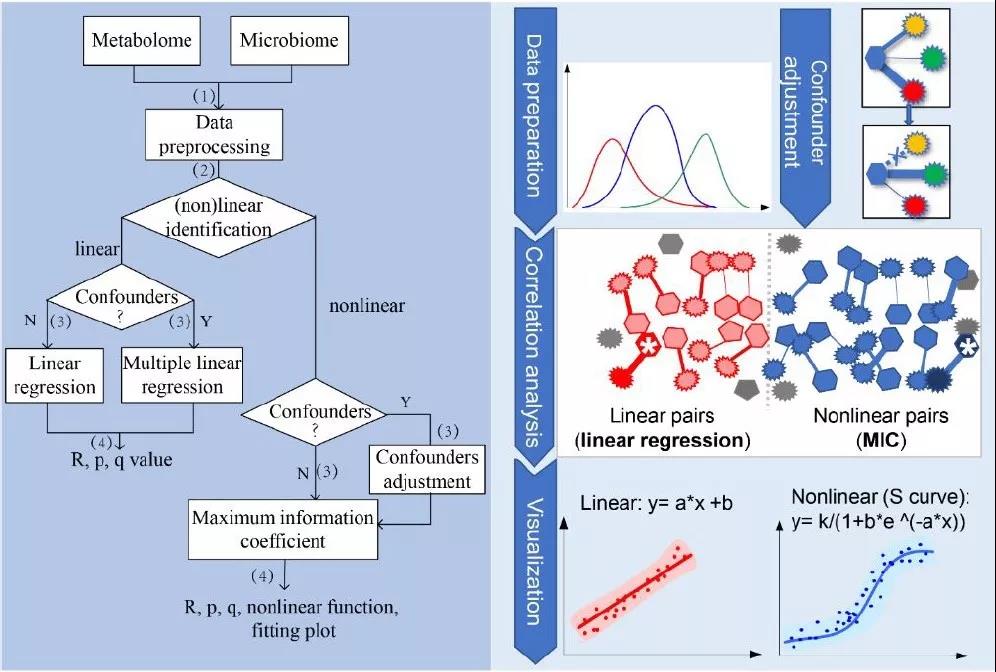

2019年10月31日,Nature期刊的子刊Nature Communications在线发表了贾伟教授课题组对普洱茶减肥降脂的作用机制的研究成果[1],贾伟课题组黄凤杰博士为论文第一作者。研究首次系统揭示了普洱茶通过改变肠道菌群结构,促进肝脏胆固醇、甘油三酯分解代谢的作用机制。 图1 普洱茶田园和普洱茶 普洱茶(Pu-erh Tea)原产于云南西双版纳、普洱一带(图1),是以云南特有的大叶种晒青毛茶为原料,采用特殊的工艺制成的发酵茶,在民间已有1800多年的使用历史。近年来,随着人们生活水平的不断提高,高脂血症、肥胖等代谢性疾病日益增多,具有减肥降脂功效的普洱茶在世界范围内倍受青睐。有关普洱茶的减肥降脂作用早在1985年就由日本学者Mistsuaki Sano在大鼠实验研究中报道[2],但其作用机制一直以来都没有明确。贾伟教授领导的研究团队在10年前开始了对普洱茶的研究,谢国祥、赵爱华博士先后对普洱茶的化学成分、储存不同年份后化学成分的变化[3],饮用普洱茶后其化学成分在人体中的吸收、分布、转化的动态变化过程,以及对人体代谢网络的影响进行了系统的研究[4-5],发现普洱茶进入人体后一些特征性的代谢变化,其中最为突出的是能引起一系列与肠道菌代谢相关的代谢物的变化,提示饮用普洱茶很可能改变和调整了肠道细菌的结构。 在以上研究基础上,通过给正常和高脂饮食小鼠饮用普洱茶26周,发现饮用普洱茶后小鼠在饮食量不改变甚至增加的情况下,体重分别明显低于没有饮茶的对照组,同时血清和肝脏的总甘油三酯和总胆固醇水平明显降低。志愿者饮用普洱茶4周后亦显示明显的降低血清甘油三酯和总胆固醇水平的效果(图2)。 图2 小鼠和志愿者饮茶后体重血脂指标的变化 A. 正常和高脂饮食小鼠饮茶26周期间体重的变化 B. 小鼠摄入的总能量 C. 小鼠血清总胆固醇和总甘油三酯的变化 D. 小鼠肝脏总胆固醇和总甘油三酯的变化 E. 志愿者血清总胆固醇和总甘油三酯的变化 我们对饮茶的小鼠肠道内容物、粪便和志愿者粪便进行肠道细菌的测序分析,发现肠道和粪便中含胆盐水解酶(BSH)的细菌丰度显著降低,进一步结合元基因组学研究显示BSH活性功能亦明显下降。通过肠道内容物、粪便的体外培养实验证实BSH功能活性在饮茶后呈现显著下降(图3)。而肠道细菌BSH主要功能是降解结合型胆汁酸,其活性的减弱使得从胆囊流入小肠的结合型胆汁酸水平明显升高,尤其是牛磺鹅去氧胆酸(TCDCA)和牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)的升高。为了寻找导致细菌BSH功能下降的普洱茶有效成分,我们采用了生物信息学相关分析技术研究了茶中化学成分与肠道细菌的相关性,发现普洱茶中含量较高的多酚类聚合物—茶褐素与BSH菌有高度的相关性。为了验证这一结果,我们进一步给小鼠饮用茶褐素,发现8周后就显示出与普洱茶相当或更明显的(降低胆固醇和甘油三酯)表型效果,证明了茶褐素是普洱茶中减肥降脂的有效化学成分。 图3 小鼠和志愿者饮茶后具有BSH功能细菌丰度和功能的变化 A. 正常和高脂饮食小鼠饮茶后BSH细菌丰度的变化 B. 志愿者喝茶后BSH细菌丰度的变化 C. 饮茶后小鼠肠道内容物中细菌BSH功能活性的改变 D. 志愿者饮茶后粪便细菌中BSH功能活性的改变 E.小鼠饮茶和不饮茶肠道内容物BSH活性 F. 志愿者饮茶前后粪便BSH活性 近年美国Frank J. Gonzalezy研究小组报告在小鼠模型中结合型胆汁酸T-bMCA(牛磺-b-鼠胆酸)是胆汁酸肠道核受体FXR的天然配体[6],对FXR具有显著的抑制作用。我们的研究表明饮茶后结合型胆汁酸TCDCA、TUDCA的升高明显抑制了FXR,进而抑制了肠道FGF15/FGF19-FGFR4信号通路,激活肝脏胆汁酸合成酶的活性,促进了胆固醇合成胆汁酸的代谢过程,从而降低胆固醇水平。而肝脏合成胆汁酸水平的增加,使得肝脏中鹅去氧胆酸(CDCA)增加,CDCA的持续增加则不断激活了肝脏FXR-SHP信号通路,这条信号通路的激活会进一步激活肝脏胆汁酸替代合成途径中的关键酶CYP7B1活性。所以,普洱茶引起的胆汁酸合成的增加主要作用于肝脏胆汁酸替代合成途径CDCA通路上(图 4和图 5)。 图4 普洱茶降低胆固醇水平的分子机制图 A. 茶褐素抑制肠道FXR-FGF15信号通路,激活肝脏FXR-SHP信号通路,促进肝脏CDCA的合成 B. 茶褐素降低胆固醇促进脂质分解的分子作用机制 为了阐明以上分子作用机制,我们在无菌小鼠上分别移植了高脂饮食和高脂饮食饮用茶褐素的小鼠的肠道细菌,结果显示移植了茶褐素肠道细菌的小鼠体重、血脂指标明显低于移植了高脂饮食的对照组小鼠,表明肠道细菌对表型的改变具有至关重要的作用。我们紧接着在给予茶褐素干预的小鼠实验中同时给予肠道FXR的特异性激动剂Fexaramine或FGF19蛋白,结果显示二者均能逆转由茶褐素所引起的小鼠血脂指标、胆酸合成水平以及信号通路的改变,说明特异性抑制肠道FXR-FGF15 /19信号通路是茶褐素降低胆固醇水平的关键环节。进一步利用腺相关病毒载体技术分别对小鼠肝脏CYP7A1和CYP7B1进行敲减,并给予茶褐素,结果表明敲减CYP7B1后茶褐素不再具有降低小鼠血清胆固醇水平的效果,而敲减CYP7A1后茶褐素仍然具有效果,充分说明茶褐素降低胆固醇作用是通过特异性促进肝脏胆汁酸的替代合成途径实现的。 图5 FXR-FGF15和FXR-SHP对替代途径胆酸合成的调节 A.小鼠饮茶后肝脏和回肠胆汁酸的变化 B. 小鼠饮茶后肠道FXR、FGF15和肝脏FXR、SHP及胆酸合成酶mRNA水平的变化 C. 肝脏FXR、SHP和肠道FXR、FGF15蛋白在茶褐素和结合型胆酸作用下变化的荧光免疫图 D. TCDCA和TUDCA在人源性FHs 74 Int 和L02细胞株上对FXR、FGF19、SHP以及胆酸合成酶蛋白水平的影响 E. TCDCA和TUDCA在FHs 74 Int细胞株上对FXR、FGF19蛋白影响的荧光免疫图 F. TCDCA和TUDCA在L02细胞株上对FXR和SHP蛋白影响的荧光免疫图 G. 肠道特异性和非特异性的FXR激动剂对茶褐素引起的肠道和肝脏信号通路mRNA水平的影响 H. FGF19蛋白对茶褐素引起的肠道和肝脏信号通路mRNA水平的影响 我们对普洱茶的这一系统性的机制研究提示,包括肥胖、脂肪肝、糖尿病在内的代谢性疾病的发生和发展过程与肠道微生物结构性的变化密切相关,而如何把握肠道微生物的致病性变化并采用针对性的干预措施正日益成为目前医药研究领域中的热点和重点,正如贾伟教授十多年前在Nature Reviews Drug Discovery提出的,肠道微生物将会是未来众多慢性代谢性疾病的药物作用靶点[7]。 主要参考文献 [1] Huang F, Zheng X, Ma X, Jiang R, Zhou W, Zhou S, Zhang Y, Lei S, Wang S, Kuang J, Han X, Wei M, You Y, Li M, Li Y, Liang D, Liu J, Chen T, Yan C, Wei R, Rajani C, Shen C, Xie G, Bian Z, Li H*, Zhao A*, Jia W*. Theabrownin from Pu-erh tea attenuates hypercholesterolemia via modulation of gut microbiota and bile acid metabolism.Nature communications. Online published. 2019, 10:4971, https://doi.org/ 10.1038/ s41467-019-12896-x [2] Sano, M., Takenaka, Y., Kojima, R., Saito, S., Tomita, I., Katou, M., and Shibuya, S. Effects of pu-erh tea on lipid metabolism in rats.Chemical & pharmaceutical bulletin. 1986, 34, 221-228. [3] Xie G, Ye M, Wang Y, Ni Y, Su M, Huang H, Qiu M, Zhao A, Zheng X, Chen T, Jia W*. Characterization of pu-erh tea using chemical and metabolic profiling approaches.Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2009, 22,57(8):3046-54. [4] Xie G, Zhao A, Zhao L, Chen T, Chen H, Qi X, Zheng X, Ni Y, Cheng Y, Lan K, Yao C, Qiu M, Jia W*. Metabolic Fate of Tea Polyphenols in Humans.Journal of Proteome Research. 2012, 11(6), 3449-3454. [5] Jia W*, Fan T, Wang X, Xie G. The polypharmacokinetics of herbal medicines.Science, Special issue: The Art and Science of Traditional Medicine. 2015,S76-79, Oct. [6] Li F, Jiang C, Krausz KW, Li Y, Albert I, Hao H, Fabre KM, Mitchell JB, Patterson AD, Gonzalez FJ. Microbiome remodeling leads to inhibition of intestinal farnesoid X receptor signaling and decreased obesity.Nature Communications. 2013, 4:3384. [7] Jia W*, Li H, Zhao L, Nicholson J. Gut microbiota: a potential new territory for drug targeting.Nature Reviews Drug Discovery. 2008, 7(2):123-9.

International Journal of Cancer | 前瞻性研究:与结直肠癌风险相关的血液代谢物

结直肠癌是消化系统最常见的恶性肿瘤,全世界每年约有130万新确诊患者。结直肠癌危险因素包括慢性肠炎、肥胖、2型糖尿病、吸烟、酗酒,均与代谢紊乱有关。迄今对结直肠癌进行的多为回顾性代谢组学研究。美国范德堡大学医学院Wei Zheng研究团队与我们实验室合作,采用疾病诊断前的样本分析,开展了一项针对结直肠癌风险的前瞻性队列研究。我们从上海女性健康研究(SWHS)和上海男性健康研究(SMHS)两个以人群为基础的队列中开展嵌套病例对照研究(nested case – control study),选取了250例结直肠癌病例,按照标准程序收集参与者临床信息(见表1)收集癌症诊断前采集的血浆样本,经UPLC-QTOFMS 和GC-TOFMS共检测鉴定了618个代谢物。 经过多元统计分析,共发现35个代谢物(FDR-p < 0.05)与结直肠癌风险相关(表2),主要为甘油磷脂和其他脂类(5个与风险增加相关,14个与风险降低相关)。除甘油磷脂外,最显著的甘油磷脂和脂质分别为PE(20:0/18:2) (OR=0.40, p=1.25×10-10)和 MG(0:0/18:3/0:0) (OR=4.66, p=5.75×10-11)。大多数已鉴定的甘油磷脂与结直肠癌的风险呈反比关系(9个风险降低,3个风险增加),甘油磷脂的失调可能会增加结直肠癌的风险。另外七种芳香族化合物、五种有机酸和其他四种有机化合物也与结直肠癌风险相关(10种风险增加,6种风险降低)。经相互调整后,发现9个代谢物与结直肠癌独立相关(表3),可以将癌症病例与控制组分开,利用这些代谢物建立的风险预测模型AUC为0.76。 根据采血与癌症诊断之间的时间间隔对这些独立相关代谢物进行分层分析(表4)。研究对象分为<4年和≥ 4年两组,每组的样本量大致相同。根据基线诊断时间间隔(p het >0.05),与结直肠癌风险相关的代谢产物均无显著异质性。排除在最初两年内被诊断出癌症的受试者后,发现代谢物的相关性并没有显著改变(补充表3)。根据癌症部位(结肠/直肠,补充表4)对结直肠癌的分层分析表明,PE(p-18:0/18:2)和4-氨基-1-哌环丁基羧酸与直肠癌风险的相关性更强。当考虑到多重比较时,所有异质性测试都没有统计学意义。 本文首次在亚洲人群中开展前瞻性代谢组学研究发现了35种与结直肠癌风险相关的生物标志物,大多数与风险相关的代谢物是脂类,其中甘油磷脂最为显著,甘油磷脂失调与结直肠癌的关系最为密切。与回顾性病例对照研究相比,反向因果关系的关注减轻了。根据抽血时间与癌症诊断之间的时间间隔进行分层,所发现的相关性差异无统计学意义。本研究仅限于对使用的代谢组学平台所捕获的代谢物进行评估,且包括代谢物标记物在内的模型在鉴别结直肠癌高危人群方面具有较好的鉴别准确性(AUC为0.76),然而该研究结果需要在其他种族中进一步验证。 结语 能量代谢和代谢重编程的改变对肿瘤的发生和发展至关重要。本研究发现多种甘油磷脂(尤其是磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺)与结直肠癌的风险成反比。磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺的失调可能会对脂质谱、能量平衡和胰岛素信号传导产生显著影响,而这些都支持细胞中的关键功能。磷脂酰胆碱具有潜在的抗炎作用,而慢性炎症如炎症性肠病是结直肠癌的一个确定的危险因素。这与它们通过维持细胞正常功能或抗炎功能在这些癌症的病因学中潜在的保护作用一致。芳香族化合物如香豆素和3-氨基苯甲酸被发现与结直肠癌风险呈正相关。另外,我们观察到吡啶酸以及硒半胱氨酸浓度升高与结直肠癌的风险增加呈正相关。色氨酸在炎症条件下分解为吡啶酸,后者可通过抑制CD4+T细胞的增殖和代谢活性介导免疫抑制。 参考文献 Xiang Shu, Yong-Bing Xiang et al., Prospective study of blood metabolites associated with colorectal cancer risk. International Journal of Cancer. 2018 . doi:10.1002/ijc.31341.